|

| Strumento magico costruito da ingegneri NON civili. |

Detto in soldoni prendevo delle fotocopie, compilavo tabulati standard al PC, realizzavo disegni così come da normativa, firmavo moduli prestampati e rilasciavo "documentazioni richieste" all'ufficio competente del caso.

Come ingegnere avevo provato un paio di volte il concorso per i Vigili del Fuoco, non riuscendo però a entrare.

Una delle prove classiche del concorso prevedeva il progetto di un edificio in cemento armato, e ricordo benissimo un momento particolare mentre scartabellavo come un forsennato sul prontuario dell'ingegnere in cerca del giusto quantitativo di ferri da inserire in una trave:

La scena che si allarga, centinaia di candidati tra fogli, libri, calcolatrici e documenti. Io che sono 8 ore che faccio calcoli astratti per il progetto irreale di una struttura inesistente e che d'improvviso, mi chiedo: ma che cazzo ci faccio, qui?!

Il colpo finale l'ho avuto dopo aver preso la qualifica di tecnico antincendi: 5 anni di università, 2 anni di iscrizione all'albo, 120 ore di corso post laurea con tanto di esame dato due volte perché mi avevano pure segato visto che - diciamo la verità - non avevo studiato un accidenti.

Convintissimo che il mio percorso di studi mi avesse dato accesso a chissà quali elitarie vette professionali, vado al mio primo convegno e mi ritrovo circondato da scolaresche degli istituti tecnici - presto abilitati a svolgere il mio stesso e identico lavoro di scartabellatore di pratiche - e giusto qualche collega anziano che si litigava con i ragazzini i gadget che regalavano agli stand.

Fare l'ingegnere civile, nel 2007, per me era semplicemente questo: tanta frustrazione, e la sensazione che quello non fosse il mio posto.

Nel 2007 facevo anche il volontario della Croce Rossa. Andavo un po' con il 118, ero istruttore di rianimazione cardiopolmonare, ho tenuto qualche lezione di primo soccorso e insegnavo - nei limiti delle mie capacità - agli altri volontari come si va in ambulanza.

Che poi non voglio passare per quello con chissà quale spirito altruista, e non è neppure che avessi tutta questa passione per il mondo della sanità e del soccorso: quando sono entrato in Croce Rossa, l'ho fatto solo perché avevo un sacco di tempo libero. Perché cercavo qualcosa che mi gratificasse più del mio normale lavoro, e anche perché non ero entrato nei pompieri, ma mi piaceva troppo quella sensazione di quando succede qualche casino, ti chiamano, e tu arrivi di corsa a sirene spiegate e pregando che non sia proprio quella la volta buona che ti fai male.

Per cui, insomma, potremmo suddividere il mio percorso pseudopatologico in una serie di tappe fondamentali:

1) Laurea in ingegneria con relative esperienze professionali generalmente deludenti.

2) Servizio militare nei vigili del fuoco, dove scopro che un lavoro un pochettino più movimentato dell'ingegnere seduto davanti al PC - tutto sommato - mi piace.

3) Ingresso in Croce Rossa dopo la fine del militare.

E fin qua, e in tutto questo, sottolineerei come non fossi contento per niente. Non stavo bene, non ero sereno, stavo sempre incazzato, ero scontroso e - diciamolo - con quel caratteraccio, iniziavo pure a stare sui coglioni un po' a tutti.

A 27 anni non avevo fatto altro che farmi un mazzo così appresso a cose che non mi avevano realizzato minimamente per niente, e stavo - lentamente - iniziando a capire che avevo assolutamente toppato tutto e su tutta la linea.

A parte, dicevamo, la Croce Rossa.

Entrato - credo - nel 2003, tanto per e tanto per fare qualcosa, alla fine ho iniziato a ri-trovarmi. Facevo un turno in ambulanza, e tornavo a casa contento. Tenevo una lezione a un corso, e mi piaceva. Seguivo un aggiornamento e - per quanto stancante - mi trovavo interessato. Per la prima volta nella mia vita, scoprivo di avere un impegno che arrivavo addirittura a trovare divertente.

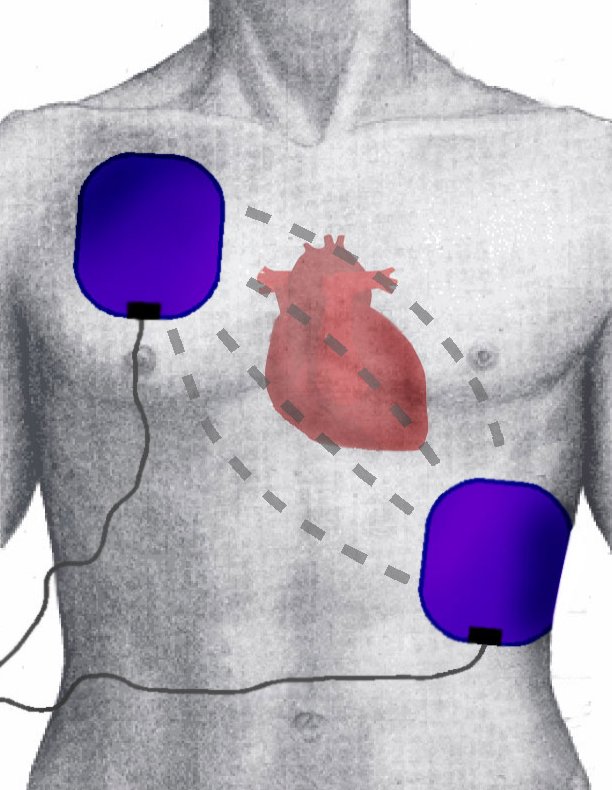

E così ho iniziato a trovarmi a contatto con i dottori. Vedevo quello che facevano, e tutto quel mondo fatto di scienza/non scienza, matematica senza numeri, fiale, alambicchi, tubi, marchingegni elettrici e strumenti pseudo-magici mi affascinava.

Mi affascinava, e col tempo ho iniziato a pensare che mi sarebbe piaciuto avere il loro stesso ruolo, trovarmi al loro posto. In fin dei conti, avrei potuto studiare anche io per fare le loro stesse cose: perché non lo avevo fatto? Ero un ingegnere che si ritrovava ad appassionarsi per la medicina, ma che non aveva le qualifiche e le conoscenze e i titoli per andare oltre il proprio ruolo.

Ma adesso spezziamo una lancia a nostro favore: gli ingegneri, una cosa - almeno una - la sanno fare meglio di tutti. Perché l'idea dell'ingegnere, tutto sommato, è solo quello: trovare delle soluzioni.

Volevo più qualifiche di tipo sanitario, e la soluzione - ai miei occhi - era la più semplice del mondo: acquisire altre qualifiche di tipo sanitario. Che pare una stronzata, ma prima di realizzare che l'unica soluzione era rimettersi a studiare, mi ci sono voluti degli anni.

È iniziato così un percorso in cui cercavo ovunque idee per master, corsi, certificazioni, abilitazioni e chi più ne ha più ne metta. L'idea era di imparare a fare qualcosa da applicare in campo sanitario, e allora c'era il master in Ingegneria Clinica di qui, la scuola di Ingegneria Biomedica dall'altra parte, l'idea di studiare elettronica da solo... insomma, un po' di tutto. Dubbi, incertezze, perplessità, intanto che il tempo passava.

C'è voluto l'unico parente medico della famiglia per puntualizzare e chiarire - finalmente - la questione: io ero andato lì a mostrargli i volantini di non so che corso noioso e inutile sulla gestione dei macchinari ospedalieri. E lui: "se vuoi fare il dottore", mi ha detto, "l'unico sistema al mondo, è quello di laurearti in medicina".

Né più, né meno. Dal problema, alla soluzione. Da una vita da persona disillusa, scontenta e sconfitta, al sogno - perché un sogno era, visto il terrore che avevo di fare questa scelta - al sogno dicevo di un nuovo percorso, gratificante e pieno di soddisfazioni.

Sono andato a parlare con un primario dell'università, e lui mi ha detto: "se lo vuoi fare, fallo. Ma pensa che i 6 anni saranno 6 anni completi, perché con la laurea in ingegneria non ti riconoscerano praticamente nulla".

Sono andato a parlare con un professore di Ingegneria Biomedica, e lui mi ha detto: "sei già ingegnere: ti iscrivi alla specialistica, per i crediti che ti mancano vieni da me e ti dico cosa studiare. Ci metterai un 3 anni in totale, ma scoprirari che ingegneria - adesso - è più facile di quando l'hai fatta tu".

Dopo tutti questi incontri e queste discussioni, ho passato intere nottate insonni a pensare a 6 anni di studio completamente da zero, contro solo 3. Un'intera - interminabile - laurea da medico, oppure solo mezza laurea da ingegnere, con tanto di professori/colleghi dalla mia parte.

Notti insonni al termine delle quali - grazie a Dio - ho realizzato quale immensa stronzata stavo facendo soltanto a voler pensare di potermi iscrivere a ingegneria di nuovo... e alla fine, insomma, ho deciso: avrei provato a diventare un dottore.

In questo presupposto, ero a dir poco oberato da una quantità incalcolabile di paure, dubbi, incertezze. C'erano 10000 incognite da affrontare, a partire dal riuscire in qualche modo a dirlo ai miei senza fargli venire un infarto, dal riuscire a entrare e dal trovare la forza di rimettersi sui libri.

E a quel punto ho affrontato la cosa - di nuovo - con un approccio ingegneristico, scindendo il problema in tanti piccoli sotto-problemi più semplici: prima di tutto avrei provato il test di ammissione. Poi avrei provato a seguire i primi corsi. Poi avrei tentato o primi esami. Poi avrei cercato di prendere in mano un ago senza svenire... e così via, un pezzo alla volta, per 6 anni, e possibilmente fino alla fine.

Di quei giorni, ricordo quel senso di anticipazione. Quel "chissà come andranno le cose". Quel brividino sopra lo stomaco e dietro la schiena che ti ricorda che domani non sai bene cosa ti aspetta, ma che sei comunque curioso e con la testa piena di possibilità, e non vedi l'ora che quel domani - finalmente - arrivi.

C'era tanta incertezza, quando sono andato sul sito dell'università a iscrivermi al test. Ma in quella incertezza ero già più sereno, e nel dubbio più tranquillo. E da quel punto in poi - piano piano e senza quasi rendermene conto conto - ho rimesso in moto la mia vita. E dopo di quello, è stato tutto già un po' in discesa.

Simone

.jpg/450px-Retina_Group_slit_lamp_(side_view).jpg)